詳細はこちらをご覧ください

新商品のご案内「干支色紙」「和紙バスケット」

はじめまして。

西野商会経理担当の紙花子です。

ブログはいつもWeb担当の紙太郎くんに任せていますが近頃の紙太郎くんは増税前で何かとせわしない様子なので、今回は特別にわたくし紙花子が担当しますね。

どうぞお手柔らかに。

よろしくお願いします~

○夏の終わりと芸術の秋

皆様、今年の夏はいかがお過ごしだったでしょうか?

夏祭り(天神祭・祇園祭)や夏フェス(フジロック・サマーソニック)などの野外イベントに参加して、灼熱の太陽にさらされながらひと夏のバカンスを楽しまれた方も多いかと思われます。

大半の方は家族と実家に帰省して、夏の風物詩である甲子園をスイカなんぞ食べつつ、テレビにかじりついて熱狂されたのではないでしょうか。

(今年は履正社が優勝!)

真夏のピークが去りましたとテレビで天気予報士が言うぐらい、秋の訪れを肌で感じられる今日この頃。

秋といえば、○○の秋といった具合に笑点の大喜利のお題のような言い方がよくされますね。

一般的には、スポーツの秋、食欲の秋、読書の秋、芸術の秋etc.

芸術の秋に注目すると、弊社とかねてからお付き合いのある和紙メーカー様も、和紙に関連した芸術品を多数取り扱っています。

今回の「和紙屋 いーざぁ」でご紹介する新商品は、芸術の秋にちなんで、「干支色紙」と「和紙バスケット」を取り扱うお運びとなりました!

○2020年の干支〔子〕

とその前に、2020年といえば東京オリンピックの年ですね。

新元号の令和と共に日本の新たなスタートの幕開け!といえばきこえは良いですが、世相をみると闇営業やら悪化する日韓関係やらで浮ついてばかりもいられません。

ただ偶然なのか、干支も周りまわってスタート地点の「子(ねずみ)」になるので、心機一転頑張りたいものです。

そもそも、干支の「子」ってなんだか気になりますよね。

というのも、わたくし紙花子が子年なもので(笑)。

ねずみというと、「窮鼠(きゅうそ)猫を噛む」(追い詰められたねずみが猫に噛み付くように、弱者であっても窮地に追い詰められると強者に逆襲することがあるという喩え)ということわざがあるように、どこか隅に追いやられているような、弱々しいイメージがあるのではないでしょうか。

しかし干支の世界でのねずみは、その強い繁栄力ゆえに子孫繁栄・財力の象徴とされています。

といいますのも、神様への元日の挨拶に向かう際に自分は足が遅いからといって牛の背中に飛び乗り、そのまま到着した刹那、背中から飛び降りて一番に挨拶したとのこと。

(定かではありませんが)それが一番からはじまる理由になったとか。

弱き者ならではの、ずる賢さやしたたかさが感じられます。

○干支色紙「旭日赤富士」・「招福 小槌」

話がだいぶ逸れちゃいました。

今回ブログを担当するのははじめてなので、そこはご愛嬌ということで、、、

では気を取り直して、「和紙屋いーざぁ」に掲載する新商品を実際に見ていくことにしましょう!

干支色紙「赤富士」です。

雲を突き抜けて、雄大にそびえ立つ富士の山。

古き良き銭湯でよく見受けられるその姿は、私達の眼には青として映し出されますが、複雑な気象条件が重なるとごく稀に普段の色とは対照的な赤色に染まることがあるようです。

思わず見惚れてしまうその綺麗な赤色は、わずかな時間にしかあらわれないことから、滅多に見られない現象として大変縁起が良いとされています。

干支色紙「招福 小槌」です。

小槌といえば、五穀豊穣・家産増進・子孫繁栄をもたらす七福神の1人である大黒天の持ち物で有名ですね。

昔話の一寸法師でも、鬼の忘れた小槌を一寸法師にえいやと振り振りすると身体が大きくなり、娘と結婚して幸せになりました。

このように願い事を念じながら上下に振ると願いが叶うと言われ、常識では考えられないような福や運を生むと伝えられている、(あれば喉から手が出るほど欲しい)縁起物です。

○和紙バスケット

最後にもう一点!

和紙バスケットです。

写真の和紙バスケットは、丸(小)と丸(大)です。

カラーバリエーションも豊富で(全4色)、丸の形状だけでなく横長の和紙バスケットもあり、さらに(小)と(大)は単体でもご使用いただけます。

和紙の原料である(楮)の繊維で編み上げられているこちらの商品。

一見すると、繊細な作りゆえに脆いのではと感じられるかもしれませんが、楮特有の強い繊維で出来ているため少々のことでは破れません。

またこちらの商品に使われている楮は、メーカー様が所有する畑で栽培されているとのこと。

一本一本の繊維からは、楮本来が持つ特性だけでなく、一から丹精込めて作り上げたメーカー様の真心が込められています。

これらの新商品は、「和紙屋 いーざぁ」の商品ページから更新でき次第ご購入可能なので今しばらくのお待ちを!

また他の商品も販売されておりますので、興味を持たれた方は「和紙屋 いーざぁ」へぜひともお越し下さい。

お問い合わせは、メールはこちらへ

電話、06-6271-8495

紙の文化博物館 特別展「大ふすま展」

毎度どうもです。

西野商会Web担当の紙太郎です。

○越前和紙の里 紙の文化博物館

1500年という、和紙の中でも一際長い歴史を誇る越前和紙。

発祥の地として知られている越前市今立地区では、その歴史を物語る古紙や紙漉きに関する道具など、様々な歴史的資料が継承されています。

越前和紙を身近に感じられるよう、一般の方向けに展示を行っているのがこちら「紙の文化博物館」になります。

今回は9月6日から「紙の文化博物館」で越前市主催により行われる特別展示、「大ふすま展」のご紹介をさせていただこうと思います。

(この「紙の文化博物館」は“越前和紙の里”エリア内にある建物で、資料などの展示物が中心ですが、“越前和紙の里”には実際に紙漉き体験のできる「パピルス館」や、職人さんの紙漉きの様子を見学できる「卯立の工芸館」もございますので、ぜひ併せてご見学ください)

○ふすま紙の現在

人口や新築住宅の減少や、私達の生活形態の変化から、現代では和室が必要とされなくなりつつあり、それに伴いふすまの需要も減少傾向にあります。

しかしながら今立では、今なお昔と変わらぬ手法で手漉きのふすまが作られています。

ふすま文化の伝統と技術を現代に伝え、そしてその次の代へと継承していく。

単なる仕事に留まらない、職人さん達の熱い思いがふすま業界を支えているのです。

ふすまには、空間と空間を仕切る間仕切りとして使用するだけでなく、開け閉めを工夫することで、空間のアレンジを楽しむ事ができる、インテリアとしての一面もあります。

また、素材として使われている楮などの植物繊維の一本一本が、光を様々な角度に反射することで感じられる自然の温かみは、室内環境の向上にも役立つことでしょう。

○大ふすま展について

ふすまに興味を持っていただけた(?)所で、本題を。

この特別展は9月6日から11月11日までの長期に渡って展示・イベント・ツアーなどが実施される大きな催しとなっております。

(各イベント、ツアーなどの日程につきましては、越前和紙の里ホームページ http://www.echizenwashi.jp 内の『大ふすま展特設ページ』をご確認ください)

40本以上のふすまが、実際に開け閉めできる状態で展示されると言うのですからそれはもう壮観でしょうね。大ふすま展に対する力の入れ具合が伝わってきます。

都市部にお住まいの方は、ふすまとは縁遠い生活をしておられるのが殆どでしょう。

この展示会を通してふすまと触れ合い、手漉きのふすま紙が持つ優美さ、職人さんの技術が光る立体的で繊細なデザインなどを体験していただければと思います。

大ふすま展

期間:令和元年9月6日(金)~11月11日(月)

会場:越前和紙の里 紙の文化博物館(http://www.echizenwashi.jp)

福井県越前市新在家町11-12

TEL:0778-42-0016

時間:午前9時30分~午後5時(最終入館 午後4時30分)

休館日:毎週火曜(火曜が祝日の場合は開館)

入館料:300円(高校生以下無料・団体割引あり)

新商品のご案内「和紙ほまれ」

毎度どうもお久しぶりです。

西野商会Web担当の紙太郎です。

○「平成」から「令和」へ

元号が「平成」から「令和」へと変わり、新しい時代が幕を開けましたね。

新元号の予想や大晦日さながらのカウントダウンイベントなどニッポン中がお祝いムードでにわかに色めき立ちました。

ゴールデンウィーク(10連休!)も大きな話題となりましたね。

ただ、「10連休は長すぎる」「まだまだ休み足りない」「何もしない夫に幻滅」など世間の声は様々でしたが、それはひとまず置いといて。

GW終了後まもなく、2020年東京オリンピックのチケット発売が開始されたこともあり、日本のお祭りムードはまだしばらくの間続いていくのではないでしょうか。

そういった流れの中で、様々な企業が新企画や新キャンペーンを続々とスタートさせておりますが、時を同じくして、ここで「和紙屋 いーざぁ」も新商品を負けじと打ち出していきたいと思います。

○揉み紙とは?

以前のブログで、友禅紙を扱った商品をご紹介させていただきました。

友禅染めのような柄を特徴とした和紙で、扇絵師の宮崎友禅斎がその柄を考案したとされています。

今回の新商品は、友禅紙のように艶やかな柄を特徴とした和紙ではなく、質感に趣向を凝らした、柔らかい手触りが持ち味の和紙を使用しております。

その名も、揉み紙です。読んで字の如く、揉んで皺をつけた和紙のことです。

言葉だけではあまり伝わらないと思いますので、揉み紙の写真をここで1枚

揉んで皺をつけることによって、(和紙ですが)和紙とは思えぬ独特なやわらかい感触を産み出しています。見た目もどこかしら、和の世界をより感じさせる仕上がりです。

揉んで皺をつけるといっても、産地や技法によって微妙に異なってくるそうです。

具体的な名称をあげていきますと、大揉み,中揉み,小揉み,松皮揉み,小菊揉み,灰原揉みetc。

揉み方の種類の豊富さを一つとってみても、そのめくるめく和紙の深淵を覗いたような気分になりますね。

○新商品「和紙ほまれ」

では実際に、「和紙屋 いーざぁ」で取り扱う新商品を少しばかりご紹介していこうかと思います。

「ほまれ」という呼び名の通り、日本的なあたたかさやなつかしさを思い起こさせる商品です。

純白花

金銀花

漉き込み

揉み紙に純白の花大礼、金銀の花大礼、さらには漉き込みの柄が施されております。

実際手にとると、その柔らかい肌触りだけでなく1点1点違う顔を見せるその創意工夫にきっと驚かされることでしょう。

折り紙など一般的な使い方ももちろんですが、コースターなど日常生活のちょっとした場面に高級な和の彩りを加えてくれそうですね。

こちらの新商品は、「和紙屋 いーざぁ」の商品ページが更新され次第ご購入可能になりますので、いましばらくのお待ちを。

また他の商品も販売されておりますので、興味を持たれた方は、「和紙屋 いーざぁ」へぜひともお越し下さい。

お問い合わせは、メールはこちらへ

電話、06-6271-8495

新商品のご案内「漆喰和紙」

毎度どうもです。

西野商会Web担当の紙太郎です。

○環境意識の高まり

普段の日常生活で、何気なく使用しているプラスチック製のストロー。

カフェやレストラン、ファーストフード店やコンビニなど、行く先々でプラスチック製のストローは当たり前のように我々のもとへ提供されています。

しかし近年、環境保護に対する意識が高まりを見せる中、プラスチック製のストローを廃止する動きが広がりつつあります。

海外ではいちはやく、某ファーストフード店において、プラスチック製のストローから紙製のストローへの切り替えが発表されました。

地球に住む我々ひとりひとりが自然との共生を真剣に考えていかなければならない時代が、すぐそこまできています。

○人と環境にやさしい漆喰和紙

こういった環境保全への取り組みは、何も食品業界に限った話ではなく、様々な業界における至上命題とされています。

いわずもがな、私共が扱う紙の世界においても、環境に配慮した商品が日夜開発されております。

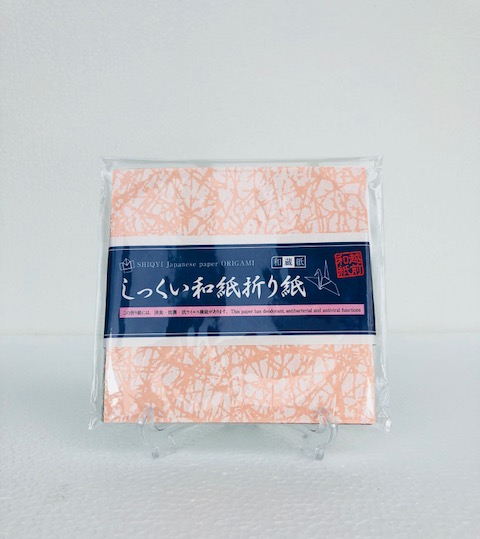

今回、弊社のブログでご紹介させていただく商品は、環境だけでなく人にも優しい「漆喰和紙 和蔵紙」です。

空気をキレイに安全・安心にする和紙で、別名「空気清浄紙」とも呼ばれております。

一見すると相容れないような、漆喰と和紙。

その2つを掛け合わせることによってもたらされる効果とは、一体どのようなものなのでしょうか?

○漆喰和紙の特徴

和蔵紙とは、越前和紙に漆喰塗料をコーティングすることでその効力(=アレスシックイモンティアート)を付加させた機能性漆喰和紙です。

主に屋根や外壁といった建築物に使用する漆喰塗料ですが、和蔵紙の場合は建材の漆喰と違って塗料に柔軟性を持たせているため、ひび割れの心配もございません。

さらに、漆喰をコーティングした和紙の作用によって消臭・抗菌・抗ウィルス・調湿機能といった効果を発揮します。

また紙となることで、リサイクルの再生パルプ使用可能となり(ECO)、様々な用途に用いることができるようになります(汎用性)。

○漆喰和紙の汎用性

この汎用性に着目すると、漆喰和紙はアイデア次第でより魅力的な商品へと生まれ変わります。

消臭袋・折り紙・造花です。

漆喰で柄をコーティングし、エンボス加工で立体感を持たせることで和紙の風合いを損なわず、視覚的にも楽しめます。

こちらの3点は、弊社のネットショップ「和紙屋 いーざぁ」でお取り扱いさせていただくことになりましたのでこの機会にぜひともお買い求めください。

今後も、いぃざぁと思える商品を随時アップしていきますのでよろしくお願い致します。

新商品のご案内「舞鳳無地集(襖紙)」

日本の和「襖」

日本の和を語る上で欠かせないアイテムの一つである襖。

襖ときいて、まず何を思い出すでしょうか?

襖が常に身近なもとのとして存在する(存在した)方は、襖の奥にある仏壇に正座でお祈りしたり襖で仕切られた部屋の中で親に叱られたりと、その格式高い様式美と相俟って、思わず背筋が伸びるような場面を思い出してしまうのではないでしょうか。

様々な場面と関連して思い出す襖ですが、単なる空間を仕切る道具ではない、不思議な魅力に溢れています。今回はそんな日本の和「襖」の世界を、少しばかり覗いていこうかと思います。

襖の意外な役割

はるか昔の時代から現在に至るまで、永きに渡って存在し続ける襖。

その基本的な構造こそあまり変わりませんが、時代の変遷に伴い、道具として持つ意味合いはその時々で少々異なってきます。

例えば、武士が権力を握っていた時代では、政治的な意味で接客・対面の儀式としての機能がより意識されていました。それは、将軍を頂点にした武家の主従関係を示すためです。封建制度の名の下、武家の序列を演出するための道具として襖は大きな役割を占めていました。

襖からどこか厳かな雰囲気を感じ取ってしまうのは、もしかしたらそういった武家の名残りが未だに少しあるのかもしれませんね。

襖が育む美学

そのためか、いざ襖を目の前にするとすんなりと開けることをためらってしまいがち。むやみに開けられない、心理的葛藤がそこにはあります。

ちょっとだけならバレないだろうとそっと中を覗いて気付かれでもすれば、「鶴の恩返し」のあの有名な場面のように、もうここにはいられない(いたくない)と言わんばかりの気まずい空気が流れること請け合い。

時代が時代であれば、斬り捨て御免です。

そうならないようにあらかじめ、襖に耳をそばだてて中の様子を推し量ったり咳払いをひとつして相手にこちらがいることを察知させたりetc。

それはまさに襖越しの美学ともいえるような、日本人特有の美徳です。

現在でいうところの、「空気を読む」あの説明し難い感覚にどこかしら通ずるものがありますね。

職人技が光る襖紙

そんな襖の独特な世界観を形作っているのは、いわずもがな、襖紙をつくる職人の繊細な技術によるものです。

たとえ同じような見た目の襖紙であっても、使用する原料やその配合率、さらには漉き方によって、価値はがらりと変わってきます。

さらに、粉砕した天然の帆立貝を漉き込んだ、一風変わった襖紙も存在します。

そのバリエーションの豊かさもさることながら、それを発案し実現させてきた職人の方々には、畏敬の念を抱かざるを得ません。

そんな職人技が光る襖紙。

この度、「和紙屋 いぃざぁ」に新商品「舞鳳無地集」として掲載するお運びとなりました。

様々なタイプの襖紙を取り揃えておりますので、「和紙屋 いーざぁ」へぜひともお越し下さい。

お問い合わせは、メールはこちらへ

電話、06-6271-8495

新商品のご案内 ~越前和紙 3Dペーパーパズル~

友禅紙 x 動物 x 3Dパズル

以前ブログでご紹介させていただきました、株式会社ウラノ様が販売されている”越前和紙を使用した3Dペーパーパズル”ですが、弊社ネットショップ「いーざぁ」でも取り扱いをさせていただく事になりました。

工具不要で立体感のあるパズルを楽しめる

中身はこのような感じです。

説明書と、本体シート、シートの紙粉を拭き取るためのクリーニングシートが同梱されています。

写真ではわかりづらいですが、本体シートには各パーツごとに切り込みが入っていますのでシートから抜き出して説明書通りに差し込むだけとなっています。

実際に作ってみました

まずは付属しているクリーニングシートを使って、本体シートの表面を軽く拭き取ります。

あまり強くするとパーツが傷んでしまうおそれがあるので、優しく行いましょう。

その後は説明書を確認しながら各パーツを抜き出し、差し込んでいきます。

前述の通り切り込みが入っているので、抜き出す際に刃物の類は不要ですが、中には細いパーツや、小さなパーツも含まれているため、慎重に取り外して組み立てていきます。

完成間近。猫の立ち姿がわかるようになってきました。

ガイドに沿って差し込むだけですので、接着剤などを使わずに済むのが嬉しいですね。

最後に台座に差し込んで完成です。

時間にして5分程度でしょうか。手先の不器用な私でも簡単に作ることができました。

道具を必要とせず、パッケージ単体で完成させられるのは大きな魅力だと言えます。

組立後はインテリアとして

3Dパズルならではの立体感に加え、越前和紙の持つ存在感がオブジェとしてインテリアを引き立たせます。

自分で楽しむだけでなく、ちょっとしたプレゼントとしても適している本品。気になった方は是非とも「和紙屋いーざぁ」にてお買い求めください。

和紙の新たな可能性を感じていただけるでしょう。

新商品のご案内 「桑名の千羽鶴(連鶴)」

新商品のご案内 「桑名の千羽鶴(連鶴)」

折り紙と言われると、多くの方は「鶴」を連想されることと思います。

正月飾りに用いられる「祝い鶴」や、病気平癒の願掛けでおなじみの「千羽鶴」など様々なシーンで目にする折り鶴ですが、今回「和がみ屋 いぃざぁ」にてご紹介させていただくのは江戸時代に桑名の僧侶が考案したという「連鶴」であります。

三重県桑名市で継承される折鶴

紙漉きが日本に伝わった頃、折り紙は御幣のような神祭用具に使われるのが一般的でした。

現在のように、遊び道具として親しまれるようになったのは江戸時代に入ってからだと言われています。

紙が庶民層に普及することで、連鶴をはじめとする様々な芸術作品が織り上げられるようになったのです。

こちらの三羽並んだ折り鶴、写真ではわかりづらいですが、実は1枚の紙から作られています。

この作品の場合、尾の部分から次の鶴へ、そのまた次の鶴へと繋がっているのです。

こちらは羽の先から繋がっているタイプ。

上の作品と同じく、子鶴へと繋がっている部分はやはり僅かなものですが子鶴が宙に浮いている事もあり、より繊細で優美な印象を受けます。

中にはこのように複数の鶴が重なり合った作品もあります。

一見すると皆様よく御存じの、糸で繋がれた「千羽鶴」にも通じる折形と言えますが上段に行くほど鶴が小さくなっており、とても1枚の紙から折られているとは思えません。

また、それぞれの鶴の折り方には名前が付いています。

上から「稲妻(いなづま)」、「呉竹(くれたけ)」、「迦陵頻(かりょうびん)」となっておりこちらは連鶴の考案者である桑名・長円寺の住職「魯縞庵義道(ろこうあんぎどう)」がそれぞれの形から来るイメージによって命名したもののようです。

名前を思い浮かべながら写真を見ると、また違った姿が見えてくるのではないでしょうか。

越前和紙と連鶴のつながり

最高で97羽もの鶴を、1枚の紙に切り込みを入れることで繋いでいく連鶴。

大胆でありながらも複雑なその形を再現するには、強い紙の存在が不可欠です。

そこで用いられるのが楮や三椏、雁皮など、絡み合った繊維が強度を生む和紙なのです。

力強いその成形にも耐え得る越前の上質な和紙は、連鶴作りに最適な紙であると言えるでしょう。

日本固有の文化として脚光浴びる折紙

義道は18年に及ぶ歳月を費やし、百品五百羽もの連鶴を考案したと言われています。

それらを書き留めた著書「素雲鶴(そうんかく)」は残念ながら現存しておらず、多くの折形は永遠に失われてしまいました。

しかし同時期、「素雲鶴」の中から選別したと思われる49種類の折形を紹介した書物、「千羽鶴折形」が刊行されており、この本が伝承されたため「桑名の千羽鶴(連鶴)」が現代に甦ることができたのです。桑名市は「桑名の千羽鶴」を無形文化財に指定しており、後世に伝え残していくだけでなく、日本文化啓蒙を担う産業として期待を寄せています。

贈答・鑑賞用として購入される以外に、実際に折ってみたい、もっと連鶴について知りたい、という方もおられると思います。そんな方向けに、解説書も用意されております。

こちらは桑名市指定「桑名の千羽鶴」技術保持者である大塚由良美(おおつかゆらみ)様の著書です。

49種の連鶴の折り方だけでなく、連鶴及び義道についての歴史資料などが書き記されています。

実際に折ってみた画像がこちら。中段が普通に折った鶴で、上下段が連鶴です。

芸術的な作品を見ていただいた後にお目汚し恐縮でございますが、そこはご愛嬌という事で・・・

自分で折ってみると、使う紙の重要性に気付かされました。

強度の強い和紙を使わないといけないのはもちろん、見た目の華やかさも大切な要素ですね。

作品同様、解説書も「いーざぁ」にて販売させていただいております。

興味を持たれた方は、是非とも合わせてお買い求めください。

安らぎと癒しを与える行灯 ~ZUIKOU~

生活に寄り添う明かり

私達の日々の生活に欠かせない、明かり。

明かりというと、皆さんはまず何を思い浮かべるでしょうか?

月の明かり、ろうそくの明かり、電球の明かり、看板の明かりetc。

普段意識することはあまりありませんが、町のいたる所に様々な形をかりて明かりが当たり前のように存在しています。

その明かりは時として、私達の生活にそっと寄り添うように癒しを与えます。

一例を挙げると、京都。外国人に人気の日本の観光地ランキングで常に上位に位置する、あの花の都、京都です。

あたたかくほんのりと照らし出す町あかりは、京都の街並みをよりいっそう魅力的に浮かび上がらせます。

レトロな照明器具

京都には、(世界的な)人気観光スポットである伏見稲荷大社、金閣寺、清水寺をはじめとする神社仏閣が数多く存在します。

そのためか、京都の街をひとたび歩けば、古き良き時代の名残りがちらほらと見受けられます。例えば、灯篭(とうろう)もその一つ。

最先端LEDライトの煌々とした光に慣れ親しんだ我々にとって、昔懐かしの照明器具が醸し出すほのかな灯りは、(その見た目も含めて)かえって新鮮に映るのではないでしょうか。

電気やガスが普及する以前の日本では、主にロウソクや油の火で照明をつくり、灯篭を室外用の照明器具として使っていたそうです。

そして、室内用の照明器具として使用していたのが、今回「和紙屋 いーざぁ」に新アイテムとして並ぶ、行灯です。

「創作和紙」の行灯~ZUIKOU

今回、新いーざぁ商品の行灯を追加するにあたってご協力いただいたのが五十嵐製紙様。

創業大正8年、永きに渡り愛され続ける、福井県越前の老舗和紙メーカー様です。

五十嵐製紙様には、弊社の「花くらべ新見本帳」にも和紙を収録させていただくなど、平素よりお世話になっております。

五十嵐製紙様は「創作和紙」「硝子和紙」といった、和紙の新たな可能性を引き出す和紙を漉いております。

お客様の想いを受け止めて一つ一つ丁寧に形にしていくこれらの和紙は、「本当にすばらしい芸術品」と紙業界だけでなくインテリア業界からもお墨付きです。

弊社でお取り扱いさせていただく行灯「ZUIKOU」は、「創作和紙」の一つです。ハンドメイドで、伝統的な和紙と最先端LEDを組み合わせ、独特な癒しの空間を演出します。

安らぎという名の明かりを

「私たちは、毎日の暮らしの中で、明るさを追い求めるだけでなく温かく照らすことも必要だと考えます」

五十嵐製紙様が作成する行灯「ZUIKOU」には、そのような想いが込められています。

刺激という名の明かりもなくてはならないものですが、時には安らぎという名の明かりを灯してみてはいかがでしょうか。

ほんのりと温かく照らされた行灯が、得も言えぬ空間をつくりだします。

興味を持たれた方は、「和紙屋 いーざぁ」へ

ぜひともお越し下さい。

お問い合わせは、メールはこちらへ

電話、06-6271-8495

折り紙の織りなす世界 ~紙風箋~

折り紙の魅力とは

子供の頃に、誰もが一度は手にして遊んだことのある折り紙。

想像力を養うなど脳を活性化させる遊びとして、知育の分野でも注目されています。

1枚の平面の紙を立体的なものへと完成させていく喜びは、創造力を育みます。

出来上がった色鮮やかな作品は、子供だけでなく大人も楽しめます。

また、子供と一緒になって遊べるのも、折り紙の魅力の一つですね。

さらに折り方を工夫すれば、日用品としても使用できるポチ袋・割り箸袋へと様変わり。

アートに化ける切り絵

折り紙は、ハサミなどでちょっとした切り抜きを入れることで切り絵になり、さらに趣のある様相を呈します。

催し物やバザーといった非日常な空間を彩る際に、一役買ってくれそうです。

ここでは、簡単にできる切り絵をご紹介しましたが、切り絵アーティストと呼ばれる方々の手にかかれば、文字通りアート作品へと変貌を遂げます。

神業と称される独創的なその技は、パリコレを飾るなど形をかえて活躍の場を広げています。

海外へ羽ばたくorigami

近年では、海外においてもorigamiという呼び名で定着し、人気となっていることをご存知でしょうか?

その証拠に、Instagramで #origamiと検索すると、約220万件もの投稿がなされています(2018年3月時点)。

origami関連の様々な投稿の中で一際目をひくのが、ウェディング(結婚式)会場に可愛く彩られたorigami。

ネームプレート、ガーランド、メニューカード、ケーキトッパー、さらには新婦のブーケだけでなく新郎のブートニアまで、origamiがDIYで素敵なデコレーションをされています。

折り紙が海を渡り、日本とはまた違った形で親しまれている光景をみると、紙に携わる者としては感慨深いものがあります。

越前和紙を詰め合わせた「紙風箋」

実はこれまでの画像の作品、弊社でお取り扱いしている越前和紙で作成されたものです。

似たような色でも、色合いや風合い、質感や柄に微妙な違いがあり、越前和紙の奥深さが感じられます。

こちらの袋に様々な種類の越前和紙をパッケージングした

商品「紙風箋」。いぃざぁ(いぃなぁ)と思われた方は、「和紙屋 いーざぁ」へぜひともお越し下さい。

お求めはこちらから

紙風箋(越前和紙の詰め合わせ)

紙風箋【3袋セット】もございます。

お問い合わせは、メールはこちらへ

電話、06-6271-8495